Karakorum une cité fantôme

Et pourtant, elle a frappé des générations d’historiens et de voyageurs! Située sur l’une des routes de la soie les plus fréquentées, au centre de la Mongolie, dans la vallée de l’Orkhon (1), Karakorum demeure une cité mythique. Il ne faut pas la confondre avec le massif de montagnes homonymes situées aux frontières de l’Inde, de la Chine et du Pakistan, amoncellement de glaciers gigantesques avec ses quatorze sommets de plus de 8 000 m.

La cité d’Ögedei

Qara-Qorum, en mongol Khara-Khorin, situé sur la plus importante route Est-Ouest traversant la Mongolie, non loin de la rivière Orkhon, fut initialement un simple camp de base pour l’armée de Gengis Khan (2). Outre sa valeur stratégique, la vallée de la rivière Orkhon, fut de tout temps, pour les peuples des steppes, une terre sacrée où l’on découvre de nombreuses inscriptions (du VIIIe au IXe siècle) turques, chinoises, ouighoures sogdiennes, etc. Traditionnellement, ils y édifiaient leur capitale, comme les turcs Ouighours, à la fin du VIIIe siècle et au début du IXe siècle, où Bayanchur Khan fonde Khar-Balgas-Ordu-Baliq (la cité noire) dont il ne reste que les murs d’enceinte du palais.

Gengis Khan avait désigné pour lui succéder son troisième fils Ögedei. Il fait de Karakorum sa capitale dans les années 1230, « omphalos » de son vaste empire, lieu de passages et d’échanges favorisés par la Pax Mongolica qui assure une certaines stabilité au sein de territoires immenses s’étendant de la mer Noire à la mer de Chine. Son implantation, au milieu de la steppe est loin d’être innocente, un choix judicieux sur tous les plans (religieux, politiques, historiques, économiques et écologiques).

En 1247 des voyageurs chinois avaient remarqué l’importance de l’élevage et de la culture céréalière favorisées par l’existence d’un microclimat. La ville fut entièrement rasée par les troupes Ming en 1382, bien longtemps, après que Khubilaï l’ait abandonnée pour Pékin. Quand en 1585 le très important monastère bouddhique d’Ederne Zuu fut fondé par Abataï-Sakjin-Khan, l’ancienne cité n’était qu’un vague souvenir. L’enceinte, de plan rectangulaire comprend vingt-cinq stupas sur chaque côté, ainsi que deux stupas à chaque angle hors du mur d’enceinte. Ces stupas sont au nombre de cent huit. Karakorum, modeste bourgade, est de nos jours un des lieux les plus importants du festival annuel Nadam où continuent à être célébrés les sports mongols traditionnels (lutte, courses de chevaux, tir à l’arc) et la danse rituelle Tsan.

Une cité légendaire

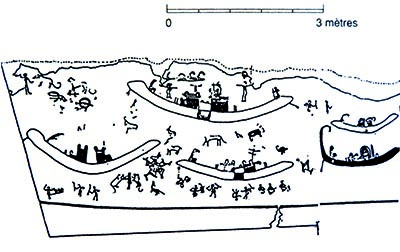

Aujourd’hui, ironie du sort, il ne reste pratiquement rien de cette cité qui a stupéfait les voyageurs contemporains. La ville était entourée par une enceinte rectangulaire (1 500 m x 2 500 m) percée de quatre portes. Seuls vestiges visibles, deux des quatre sculptures de tortues (symbole de longévité et de stabilité) en granit local marquaient les portes d’entrée de la ville. Une cavité était creusée à l’intérieur pour y disposer un mat.

Les fouilles ont permis de découvrir de nombreux vestiges notamment dans le quartier commercial chinois au centre de la ville, des résidences de marchands et des bâtiments religieux. Les soubassements, les bases des colonnes d’un grand bâtiment situé le long du centre historique serait le palais du Khan Ogodei ; de plan carré avec une plate-forme au centre, le palais de Tumen Amagadlan (« Les mille Tranquillités »). L’existence d’un temple bouddhique a été évoquée devant la découverte d’une centaine de petits stupas en argile, en fait il s’agirait plutôt d’un autre palais, celui où le grand Khan recevait ses hôtes. Les vestiges de ce temple bouddhique dateraient du XIIIe siècle. Des bâtiments de style chinois semblent avoir été assez communs à Karakorum. Ce petit noyau d’habitations permanentes était entouré par un espace important où les mongols avaient installé leurs yourtes

Un franciscain chez le grand Khan (3)

Guillaume de Rubruck fut le premier européen à voir de ses propres yeux Karakorum : « Pour ce qui est de la ville de Caracorum, Votre Majesté saura qu’excepté le palais du Khan, elle ne vaut pas la ville de Saint-Denis en France, dont le monastère est dix fois plus considérable que tout le palais même de Mangu. Il y a deux grandes rues : l’une dite des Sarrasins, où se tiennent les marchés et la foire. L’autre rue s’appelle de Cathayens, où se tiennent tous les artisans. Là sont douze temples d’idolâtres de diverses nations et deux mosquées de sarrasins, puis une église de chrétiens au bout de la ville, qui est ceinte de murailles faites de terre, où il y a quatre portes. À celle d’Orient l’on vend le millet et autres sortes de grains, qui d’ailleurs sont rares » (…)

« Le palais du Khan ressemble à une église ayant la nef au milieu, et aux deux côtés deux ordres de colonnes ou piliers, et trois grandes portes vers le midi ; le Khan était assis au côté du nord en un lieu haut élevé, pour être vu de tous »(…)

« Vis-à-vis la porte du milieu était planté un grand arbre (la superbe fontaine dans la cour du palais par l’orfèvre parisien Guillaume Bouchier), au pied duquel étaient quatre lions aussi d’argent, ayant chacun un canal d’où sortait du lait de jument. Quatre vases étaient cachés dans l’arbre, montant jusqu’au sommet et de là s’écoulant en bas. Sur chacun de ces canaux il y avait des serpents dorés, dont les queues venaient à environner le corps de l’arbre. De l’une de ces pipes coulait du vin, de l’autre du caracosmos ou lait de jument purifié, de la troisième du ball ou boisson faite de miel, et de la dernière de la téracine faite de riz. Au pied de l’arbre, chaque boisson avait son vase d’argent pour la recevoir. Entre ces quatre canaux, tout au haut, était un ange d’argent tenant une trompette, et au-dessous de l’arbre il y avait un grand trou, où un homme se pouvait cacher, avec un conduit assez large qui montait par le milieu de l’arbre jusqu’à l’ange. Ce Guillaume y avait fait au commencement des soufflets pour faire sonner la trompette, mais cela ne donnait pas assez de vent »

Un carrefour économique

Il régnait à l’intérieur de la cité une intense activité économique. Karakorum était un centre de production d’objets variés en métal décorés (chaudrons en fer, braseros, pointes de flèche, bagues d’essieu pour les chariots analogues à ceux que l’on rencontre encore aujourd’hui en Mongolie). Des forges étaient installées le long du canal la reliant avec la rivière Orkhon.

Les récentes fouilles opérées par des équipes allemandes et mongoles ont mis au jour des céramiques, des canalisations, de la vaisselle de table, des sculptures, des tuiles et des antéfixes en terre cuite vernissés retrouvés sur les bâtiments chinois. Les archéologues ont exhumé des fours de céramique susceptibles de produire de tels objets. Il est hors de doute que la technicité provenait de Chine. Quant aux fragments de soie et à la porcelaine (le fameux bleu et blanc de là première moitié du XIVe siècle), ils étaient destinés à l’élite mongole. L’industrie locale produisait aussi des perles de verre pour les bijoux. Des fuseaux sont le témoin de la présence de métiers à tisser qui utilisaient la production de laine locale.

De nombreuses pièces de monnaies venant de pays différents ont été trouvées en particulier des pièces chinoises d’époque Tang et Yan (la pièce la plus ancienne est une pièce islamique de 1237-1238). Des documents confirment le rôle des marchands musulmans mettant en contact Karakorum avec l’Asie centrale.

En 1164, un garçon de neuf ans, Temüdjin, un mongol, le futur Gengis Khan, arrive de sa Mandchourie ancestrale pour s’installer avec sa famille dans les steppes du nord de la future Mongolie. Cet enfant va devenir, en quelques décennies, le plus grand conquérant de la terre. Son père est assassiné par les Tatars. Sa mère doit mener avec ses cinq enfants une existence vagabonde, « se nourrir d’aulx et d’oignons sauvages », « se disputer les poissons » qu’ils pêchent ou les oiseaux qu’ils tirent avec leurs petits arcs. Temüdjin sort de la misère et se fait des relations chez les puissants. Chef de son clan, il commence par se venger des Tatars et achève l’unification de la Mongolie. En 1206, une assemblée générale, un quriltaï, le proclame empereur « océanique », c’est-à-dire universel, Tchingis Qaghan, Gengis Khan. A sa mort en 1227 il contrôle une grande partie de l’Asie (la Chine du Nord, la Sogdiane, la Mongolie). En quelques décennies ses successeurs construiront un empire colossal s’étendant de la mer de Chine à la mer Noire. Mais, en 1260, après avoir laissé de faibles troupes d’occupation en Syrie, les Mongols subissent leur première défaite devant les Mamelouks et doivent se retirer. En ce milieu du XIIIe siècle, les chevaux des Mongols boivent l’eau du Pacifique, de l’océan Indien, de la Méditerranée et de l’Adriatique.

(1) La Vallée de l’0rkhon : La partie supérieure de la Vallée de l’0rkhon a été appelée par l’archéologue Ser-Odjav « la Vallée aux mille sites archéologiques ». Cette région occupe l’Aymag de Khangai à 400 km à l’Ouest de la capitale Oulan-Bator. L’Orkhon coule dans une vaste plaine aux reliefs très doux, à une altitude moyenne de 1 400 mètres. Le fond de la vallée, légèrement marécageux, permet cependant l’élevage de bovins, ovins et camélidés. L’agriculture y a été pratiquée depuis des temps anciens grâce à un microclimat favorable.

(2) Une stèle érigée en 1347 commémore la restauration du principal temple bouddhique. L’inscription précise que Gengis Khan était en quelque sorte le fondateur de la cité ou du moins y avait résidé.

(3) Le frère franciscain Guillaume de Rubrouck réalisa l’exploit d’un voyage jusqu’au cœur de l’empire de Gengis Khan. Porteur d’un message de Saint Louis, de 1253 à 1255, il a parcouru pieds nus et à cheval, 16 000 kilomètres de Constantinople à Karakorum, pour y rencontrer le Grand Khan Mangu (Möngke) quatrième fils et successeur de Gengis Khan. Il écrivit à son retour le récit de son aventure. « Lorsque j’entrai parmi les Tartares, il me sembla véritablement que j’entrais en un autre monde.»

Bibliographie

[1] Jean Paul Roux. L’Asie Centrale. Histoire et civilisation. Ed. Fayard, Saint Amand Montron, 2001.

[2] Waugh D. C. Karakorum. Capital of the Mongol Empire and Heir to the Earlier Traditions of Urban http://depts.washington.edu/silkroad/cities/karakorum

(gallery)

(gallery)

_ _(gallery)

_ _(gallery)

(gallery)

(gallery)

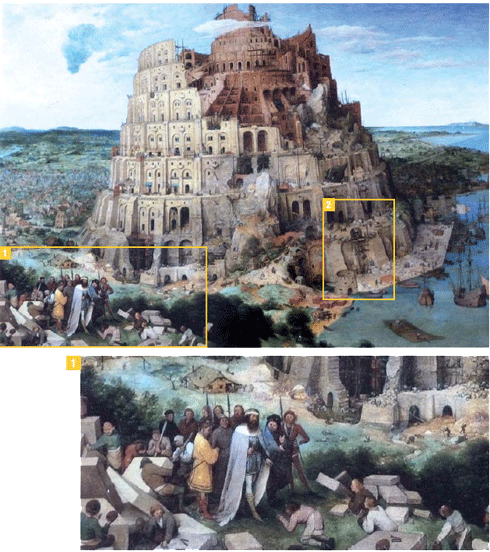

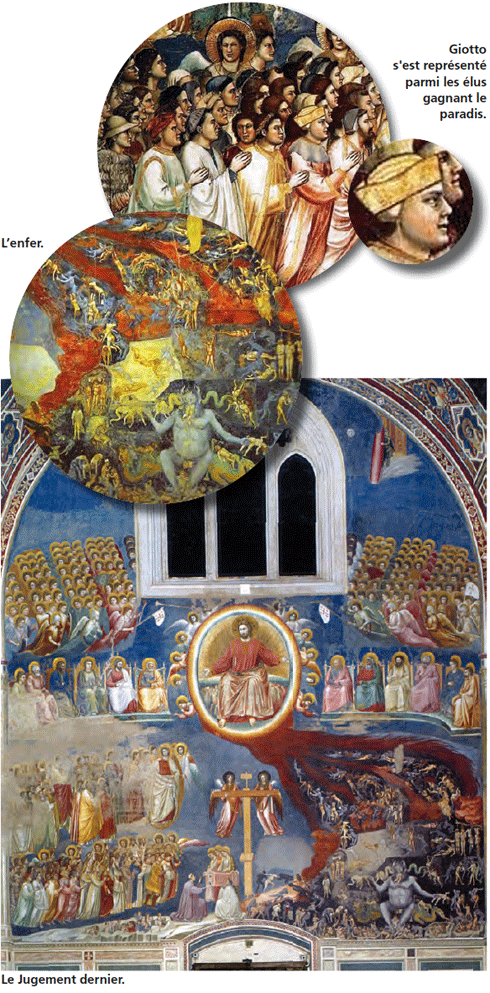

| |La Chapelle des Scrovegni de Padoue, totalement anodine de l’extérieur, renferme l’un des trésors les plus inestimables de l’humanité, le cycle de fresques de Giotto. Ce chef-d’oeuvre de la peinture aux couleurs intenses – le fameux bleu de Giotto – a été commandé au début du XIVe siècle par Enrico Scrovegni, banquier et homme d’affaires padouan, qui fit appel aux plus grands artistes de l’époque : Jean de Pise reçut commande de trois statues de marbre et Giotto celle de la décoration picturale des murs. _ La ville de Padoue a acquis la chapelle en 1881 pour éviter la perte des fresques qui étaient, à cette époque, gravement endommagées.|(gallery)

| |La Chapelle des Scrovegni de Padoue, totalement anodine de l’extérieur, renferme l’un des trésors les plus inestimables de l’humanité, le cycle de fresques de Giotto. Ce chef-d’oeuvre de la peinture aux couleurs intenses – le fameux bleu de Giotto – a été commandé au début du XIVe siècle par Enrico Scrovegni, banquier et homme d’affaires padouan, qui fit appel aux plus grands artistes de l’époque : Jean de Pise reçut commande de trois statues de marbre et Giotto celle de la décoration picturale des murs. _ La ville de Padoue a acquis la chapelle en 1881 pour éviter la perte des fresques qui étaient, à cette époque, gravement endommagées.|(gallery)

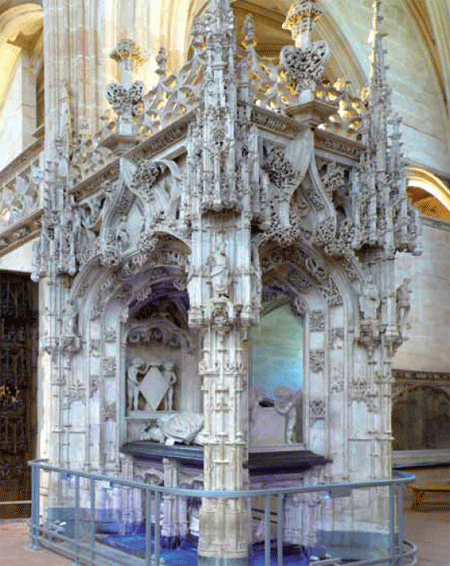

| |Marguerite de Habsbourg-Autriche, fille de Maximilien Ier, empereur romain germanique, et de Marie de Bourgogne, éleva les enfants de son frère aîné Philippe Ier de Habsbourg, parmi lesquels se trouve le futur Charles Quint. Victime d’une blessure au talon qui finit par se gangrener, Marguerite d’Autriche mourut le 1er décembre 1530 à Malines d’où elle gouvernait les Pays-Bas.|

| |Marguerite de Habsbourg-Autriche, fille de Maximilien Ier, empereur romain germanique, et de Marie de Bourgogne, éleva les enfants de son frère aîné Philippe Ier de Habsbourg, parmi lesquels se trouve le futur Charles Quint. Victime d’une blessure au talon qui finit par se gangrener, Marguerite d’Autriche mourut le 1er décembre 1530 à Malines d’où elle gouvernait les Pays-Bas.| | |L’église de Brou est une église faisant partie du monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, qui fut construite à la demande de Marguerite d’Autriche. Chef-d’oeuvre du gothique flamboyant du début du XVIe siècle en France, il abrite les tombes de Marguerite d’Autriche, Philibert II le Beau, Duc de Savoie (son époux) et de la mère de celui-ci, Marguerite de Bourbon.|(gallery)

| |L’église de Brou est une église faisant partie du monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, qui fut construite à la demande de Marguerite d’Autriche. Chef-d’oeuvre du gothique flamboyant du début du XVIe siècle en France, il abrite les tombes de Marguerite d’Autriche, Philibert II le Beau, Duc de Savoie (son époux) et de la mère de celui-ci, Marguerite de Bourbon.|(gallery)

331 – Christian Ziccarelli – Louis Comfort Tiffany, 1848-1933, fils de Charles Lewis Tiffany (fondateur de la célèbre maison Tiffany & Co. à New-York), se destina d’abord à la peinture. Après quelques années d’études à New-York, il gagne Paris (1868), capitale de l’art occidental et passage obligé pour tout artiste peintre. Il découvre l’orientalisme de Léon-Adolphe-Auguste Belly. Touché par l’exotisme, il se rend au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Egypte (dès juillet 1870). Rentré à New-York, Edward Moore, responsable de la création chez son père, joue un rôle déterminant dans le développement de son goût artistique. « Il l’initie à la philosophie du design, au savoir-faire “nippon” et surtout à l’esprit qui souffle derrière toute création (le mingei), soit le beau dans l’utile, pour rendre l’objet honnête, modeste le moindre ustensile domestique devenant une oeuvre d’art ».

331 – Christian Ziccarelli – Louis Comfort Tiffany, 1848-1933, fils de Charles Lewis Tiffany (fondateur de la célèbre maison Tiffany & Co. à New-York), se destina d’abord à la peinture. Après quelques années d’études à New-York, il gagne Paris (1868), capitale de l’art occidental et passage obligé pour tout artiste peintre. Il découvre l’orientalisme de Léon-Adolphe-Auguste Belly. Touché par l’exotisme, il se rend au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Egypte (dès juillet 1870). Rentré à New-York, Edward Moore, responsable de la création chez son père, joue un rôle déterminant dans le développement de son goût artistique. « Il l’initie à la philosophie du design, au savoir-faire “nippon” et surtout à l’esprit qui souffle derrière toute création (le mingei), soit le beau dans l’utile, pour rendre l’objet honnête, modeste le moindre ustensile domestique devenant une oeuvre d’art ».