Les cryptos – La future économie ?

Le métavers possède sa propre économie virtuelle basée sur les cryptomonnaies par l’intermédiaire des blockchains. Celles-ci interviennent dans les transactions afin que les utilisateurs puissent échanger, vendre ou acheter entre eux. L’intérêt pour les cryptomonnaies réside en grande partie dans la recherche de profits, les spéculateurs faisant parfois grimper les prix de façon astronomique.

Pascal Wolff – Le Cardiologue n° 449 – novembre-décembre 2022

Vêtements, maisons, œuvres d’art, activités diverses, de nombreuses affaires peuvent être réalisées dans le métavers. C’est lors de ventes ou d’achats que les cryptomonnaies (par l’intermédiaire des blockchains) interviennent. Grâce à cette monnaie, les utilisateurs peuvent échanger entre eux et par conséquent participer à cette économie virtuelle. Il existe différentes cryptomonnaies telles que le Bitcoin, l’Ethereum, Binance Coin, Ripple, Cardano… Elles sont particulièrement nombreuses.

L’univers de la cryptomonnaie possède son propre jargon qui désoriente facilement les non-initiés : coins, tokens crypto, tokens non fongibles (NFT), tokens de marchandise (…), des mots utilisés uniquement dans le monde virtuel.

Les cryptomonnaies, appelées « crypto-actifs » par – entre autres – les autorités de marché financiers, sont des actifs numériques virtuels qui reposent sur la technologie de la blockchain (1) à travers un registre décentralisé et un protocole informatique crypté. Le cryptomonnaie n’est pas une monnaie telle que l’on peut la définir dans le monde réel, et sa valeur se détermine uniquement en fonction des échanges, entre l’offre et la demande.

LES CATEGORIES DE CRYPTOMONNAIE

Il existe plus de 1 300 cryptomonnaies à ce jour qui sont regroupées en deux catégories : le coin (pièce) et le token (jeton).

Le coin (ou altcoin) désigne toute cryptomonnaie qui utilise sa propre blockchain indépendante. La plus connue – le Bitcoin (BTC) – a été créée en 2009, et est la première application de la blockchain qui en a justifié la création. Elle possède sa propre infrasctructure.

Le terme altcoin (2) désigne tous les coins autres que le Bitcoin. La plupart des altcoins fonctionnent de la même manière que le Bitcoin avec leur propre indépendance, certains offrant un nombre illimité de coins dans leur transaction alors que le Bitcoin est, lui, plafonné à un nombre de 21 millions, ce qui laisse déjà une belle place à l’investissement.

Le token est un actif non-natif, lié ou non à une cryptomonnaie. Il utilise une infrastructure blockchain qui n’est pas la sienne, contrairement au coin. Ce jeton numérique est transférable numériquement entre deux personnes.

Il est facile d’en obtenir, soit en s’inscrivant sur une plateforme de trading dédiée aux cryptomonnaies. Il pourra ensuite être conservé dans un wallet (3) et utilisé pour des transactions, soit en participant à des levées de fond pour financer un projet, soit devenir mineur de crypto sur une blockchain (4) qui est récompensé par des tokens crypto.

QUEL CRYPTOMONNAIE PRENDRE ?

Il n’y a pas que le Bitcoin qui existe. Même si celui-ci affichait la plus forte capitalisation boursière, avec 896 milliards de dollars US en janvier dernier, d’autres cryptos ont le vent en poupe telle Ether (ETH) qui utilise sa propre blockchain avec un nombre illimité de création de coins ou Binance Coin (BNB), née de la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde en 2022 avec des frais de transaction réduits pour les utilisateurs qui ceux paient avec cette crypto. Vous voulez trader rapidement, Solana (SOL) est fait pour vous et peut exécuter 50 000 transactions par seconde, une plateforme particulièrement attrayante pour les investisseurs. IMPT est une cryptomonnaie prometteuse utilisant une blockchain face aux émissions carbone, Lucky Block (LBLOCK) pour ceux qui ne peuvent se passer de loteries ou de jackpots.

Comme vous le voyez, chaque cryptomonnaie a donc ses propres propriétés.

RÉGULATION DES CRYPTO-ACTIFS

Un nouveau cadre international en cours d’élaboration

Selon le Haut-conseil de stabilité financière français (HCSF), il doit y avoir une réglementation des crypto-actifs coordonnée au niveau international. Elle est nécessaire pour juguler le risque systémique potentiel.

Après les réglementations européennes MiCA et TFR (5) ou les acteurs de l’industrie blockchain de l’Union européenne devront se conformer à une série de dispositions dès 2024 encadrant plus strictement les crypto-actifs (comme l’interdiction totale pour les entreprises de rémunérer leurs clients avec le lending de stablecoins).

Mais le Web3 n’en a pas terminé avec les régulateurs, comme le rappelle le HCSF où la prochaine vague réglementaire devrait venir des organismes internationaux : le Conseil de stabilité financière et le Comité de Bâle qui regroupe les gouverneurs de la banque centrale européenne et les superviseurs des 27 pays et établit les règles prudentielles du secteur.

LE RISQUE SYSTÉMIQUE DU MARCHÉ DES CRYPTOS

Dans son rapport, le HCSF, qui surveille donc le risque systémique du secteur financier en France, s’est penché sur le marché des crypto-actifs. Il conclut que le secteur « ne semble pas représenter à ce stade un risque systémique, de par sa taille relativement limitée et des interconnexions faibles avec la finance traditionnelle ». Il relève cependant un « manque de données fiables » et « la croissance des canaux de contagion du fait de l’intérêt croissant d’investisseurs traditionnels », qui le conduisent à juger une « nécessaire réglementation internationale ».

Ces canaux de contagion sont le développement de services de règlement en crypto-actifs par les grands acteurs du secteur du paiement (Visa, Mastercard…) et de placements comme les exchange-traded funds (ETF) (6) indexés sur des cryptomonnaies, la création de produits dérivés et la composition des réserves servant d’adossement à certains stablecoins.

Les risques liés à ces marchés sont par contre multiples avec tout ce que l’on ne veut pas connaître en tant que non-initiés : volatilité, produits à effet de levier, absence de transparence, complexité, gouvernance des organisations décentralisées autonomes, failles de sécurité, piratages, anonymat des transactions… Bref, que du bonheur !

ET L’AVENIR DANS TOUT CELA ?

La cryptomonnaie est pour certains pays, l’avenir de la finance, c’est le cas par exemple des Etats-Unis (ce qui n’est pas étonnant !) où conservateurs et démocrates sont au moins d’accords sur un sujet ! Mais il faut avant tout que les régulateurs du monde entier s’entendent sur un cadre de réglementation ce qui, vu le contexte actuel, est peu probable. Mais l’utilisation ascendante des cryptomonnaies doivent inciter les politiciens à agir (très) rapidement afin de créer des réglementations ad-hoc.

La récente affaire de FTX, considérée Il y a un mois encore comme la deuxième plus importante plateforme d’échange avec une valorisation de 32 milliards de dollars, a été placée sous le régime des faillites, faisant plonger le marché des cryptomonnaies dans le rouge.

Il y a à peine plus d’un an, le cours de FTX se traitait à 73 dollars, puis est brutalement descendu à une vingtaine de dollars puis 1,50 dollars… Si on en est arrivé là, c’est que son fondateur s’est servi d’une très grosse partie des fonds – 10 milliards sur les 16 milliards déposés par ses 100 000 clients – pour financer l’activité d’un fonds d’investissement et de trading fondé aux Bahamas. Une opération formellement interdite en principe qui aurait été rendu possible par une faille informatique.

La cryptomonnaie, pour devenir pérenne, doit donc avoir une réglementation internationale stricte et aboutie comme nous l’aons vu plus haut – et pas seulement européenne – afin que la cryptomonnaie ne devienne pas un risque potentiel et surtout un effondrement du système.

Dans le cas de FTX, les utilisateurs ne savent pas s’ils vont un jour récupérer leurs fonds, car en plus de ce blocage, les hackeurs auraient vidé 24 heures après le dépôt de bilan 477 millions de dollars…

(1) La blockchain (chaine de bloc) est une technologie de stockage et de transmission des informations, prenant la forme d’une base de données avec la particularité d’être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs et qui ne dépend d’aucun organe central. Son atout principal est d’être rapide et sécurisée.

(2) L’altcoin est la contraction de « alternative coin » (c’est-à-dire une autre pièce/monnaie) et désigne toutes les cryptomonnaies autres que le Bitcoin.

(3) Le minage consiste à maintenir le réseau et valider les transactions.

(4) Le Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) est l’organisme chargé de veiller à la stabilité financière en France.

(5) MiCA (Markets in Crypto-Assets) et TFR (Transfer of Funds Regulation)

(6) Les investissements dans les ETF permet de se lancer tout en limitant les risques grâce à la diversification de ses investissements.

Source : amf-France

LES BASES DE LA CRYPTO

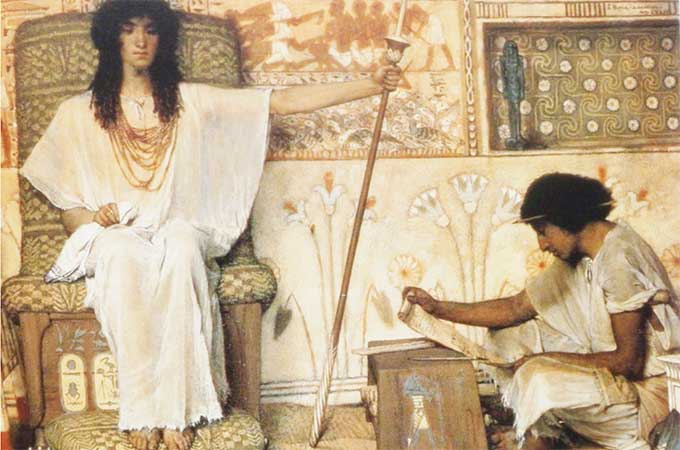

➊ LA CRYPTOGRAPHIE. La cryptographie est utilisée pour protéger un message considéré comme confidentiel. Cette technique d’écriture est issue de la cryptologie où un message chiffré est réalisé à l’aide de codes secrets ou de clés de chiffrement. La cryptographie est principalement.

➋ LA CRYPTOLOGIE. Etymologiquement la « science du secret », la cryptologie est considérée comme une science que depuis le XXe siècle. Les premières méthodes de chiffrement remontent à l’Antiquité et a été abondamment utilisée durant la deuxième guerre mondiale.

© maximsamos/Depositphotos

Vérifiez vos adresses mails !

Il n’y a pas que votre ordinateur qui peut être piraté. Vos adresses mails on pu être subtilisées dans d’autres bases de données (Santé, Gafam, réseaux sociaux…). Pour le savoir et éviter une usurpation de votre identité, de l’hameçonnage ou autre méfait, vérifiez auprès du site haveibeenpwned s’il y a eu violation de vos adresses. Si tel est le cas, le site vous indique sur quels sites vos données ont été volées… et changez vos mots de passe.

la CNIL et vos données

Le médecin libéral doit donc protéger ses données personnelles et médicales. Pour ce faire, il doit passer par des protocoles précis : hébergement certifié données de Santé avec demande préalable auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

La CNIL a récemment sanctionné deux médecins libéraux pour ne pas avoir suffisamment protégé les données de leurs patients, des milliers d’images médicales hébergées sur des serveurs étaient en accès libre. Toutes ces données pouvaient donc être consultées et téléchargées, et étaient, selon les délibérations de la CNIL, « suivies notamment des nom, prénoms, date de naissance et date de consultation des patients ». Le problème venait simplement d’un mauvais paramétrage de leur box internet et du logiciel d’imagerie qui laissait en libre accès les images non chiffrées.

A lire également

Cybersécurité – banalisation sur toile

Intelligence artificielle – la santé au cœur du futur

L’intelligence artificielle – Introduction à la Santé

Les préoccupations liées à l’intelligence artificielle

Les 50 ans d’internet

Les virus

De l’impression 3D à la bio-impression

Retour vers le futur – les prédictions médicale dans les années 1950

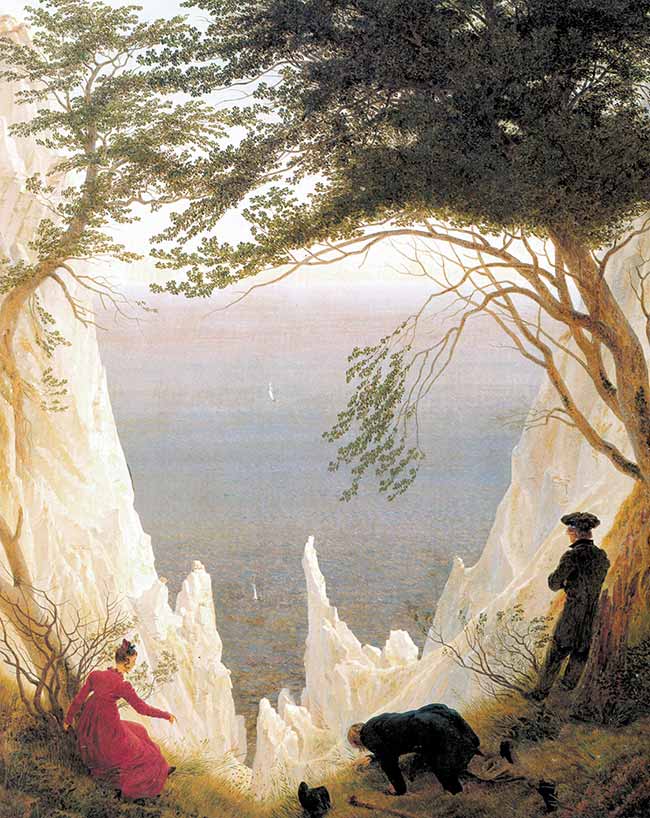

LES NFT, C’EST QUOI EXACTEMENT ?

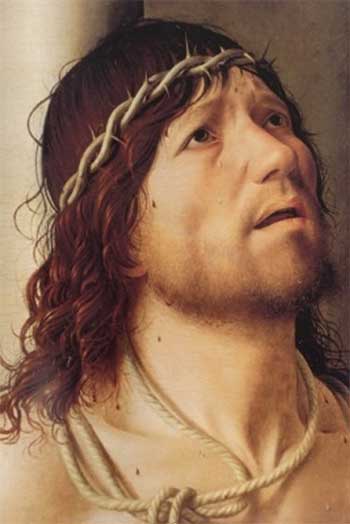

Les jetons non fongibles (NFT) sont des certificats de propriété stockés sur une blockchain. Ces jetons numériques permettent de certifier l’authenticité d’un objet qui lui est associé en achetant un code (ou un certificat)

Contrairement à la monnaie telle qu’on la connaît (ou aux cryptomonnaies), chaque NFT est unique ou non fongible, c’est-à-dire qu’il ne peut être échangé contre quelque chose de valeur égale.

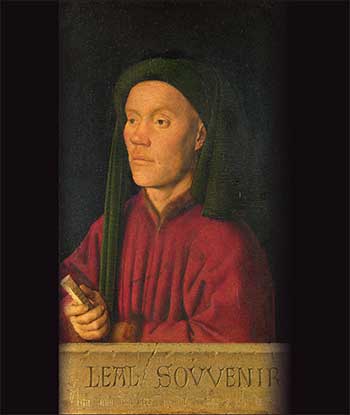

Le marché de l’art est en pleine révolution grâce aux NFT. Mike Winkelmann (Beeple) a vendu une photo numérique pour plus de 69 millions de dollars chez Christie’s. Et pourtant, cette photo est consultable et téléchargeable sur internet, contrairement à un tableau « réel ». Alors, pourquoi acheter une telle œuvre de cette manière ? Et bien tout simplement parce que celle-ci a été vendue avec son NFT qui la rend unique et traçable. Ce certificat signe bien sûr l’œuvre de l’artiste et indique qui l’a vendue, qui l’a achetée et pour quelle somme et à quelle date. Cette œuvre « numérique » peut donc être cédée en enchère… et si la valeur de la cryptomonnaie qui a permis d’acquérir le certificat NFT augmente, la valeur de cette œuvre augmentera pour le possesseur du NFT.