iPhone 6 : une (r)évolution en marche

Dévoilé le 9 septembre dernier lors de la keynote de Tim Cook, l’iPhone 6 n’a pas marqué de rupture avec ses prédécesseurs, mais une continuité dans le (très) haut de gamme et des tendances technologiques pour le futur.

374 – Les tendances des smartphones aujourd’hui sont claires : orienter l’objet vers une concentration des utilisations en « virtualisant » les objets, offrir des moyens de communication plus performants, barder le smartphone de capteurs, prendre des photos ou filmer… bref, donner à l’appareil une destination qui a déjà fait son chemin et qui ne vous permettra désormais plus de vous en passer.

La keynote d’Apple est bien plus que la présentation du nouvel iPhone 6. En ayant refusé par le passé (récent) de faire des écrans plus grands en avançant une maniabilité amoindrie, Apple a signé le nouvel âge du smartphone. Il va devenir l’appareil incontournable de votre poche, partout, où que vous soyez.

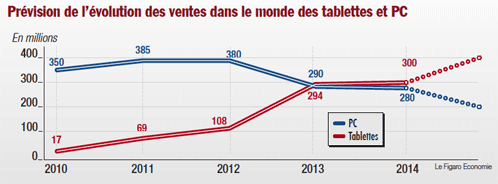

Pourquoi Apple a-t-il cédé aux grands écrans ? Tout d’abord pour précéder le déclin des tablettes, mais pas seulement. La « praticité » de l’écran est devenue la pierre angulaire du smartphone. On visualise tout à travers lui. Le showrooming, (1) par exemple, est devenu un sport national. Tout allant toujours plus rapidement, il est plus aisé d’envoyer un sms, un mail, prendre une photo. On ne perd pas de temps ! La communication téléphonique est devenue presqu’obsolète. Et puis, l’air de rien, les bracelets, ces « watchs » qui, même si leurs ventes ne décollent pas, montrent le bout de leurs écrans, vont justement profiter de l’engouement de ces « grands » smartphones. Apple l’a bien compris en proposant sa Watch qui n’est finalement que la télécommande (grandement améliorée) du smartphone que vous avez dans votre poche et donc plus besoin de sortir votre écran 5,7 pouces. Lorsque vous marchez, une simple vision sur votre poignet suffira dans bien des cas. La première critique de l’AppleWatch est justement de ne pas être autonome, et c’est cette faiblesse qui va permettre aux utilisateurs de ne plus s’en passer et laisser loin d’être elle les watchs des concurrents.

Au-delà de l’iPhone 6 et de l’AppleWatch, la deuxième révolution se tient dans les applications, notamment le paiement par carte virtuelle et la santé.

Passbook

« La vision c’est de remplacer le portefeuille. Et le point de départ, ce sont les paiements ». Le sous-entendu d’Apple est d’en terminer avec le monde physique. Terminé les cartes de paiement, de crédit ou de vos magasins préférés, elles seront à terme dans votre smartphone. La fonctionnalité majeure du moment, c’est Apple Pay, le service de paiement, une application qui rassemble dans un portefeuille virtuel toutes les cartes de crédit et de paiement (Apple aurait déjà négocié des commissions avec les principales sociétés de crédit américaines… et aurait préparé le terrain en Chine avec China UnionPay, la porte ouverte du pays du soleil levant… on ne se refait pas).

La sécurité repose sur le système d’authentification biométrique touchID (pour rappel, des hackers avaient très facilement contourné la biométrie en falcifiant une empreinte digitale en septembre dernier…) et la technologie NFC (2) qui permet une utilisation avec des bornes de paiement.

Le monde de la santé (3)

Deux applications, Workout (un assistant sportif) et Activity (un compagnon du quotidien), sont en liaison directe avec l’application Health, véritable carnet de santé virtuel. Connecté à l’Apple Watch, vous aurez sur vous un véritable concentré technologique pour surveiller vos exploits sportifs ou tout simplement faire office de surveillance. Nous aurons l’occasion d’en reparler très prochainement, la santé prenant une place prépondérante dans le monde de la virtualité augmentée (ou pas) et les questions que l’on doit se poser aujourd’hui.

Conclusion

Le smartphone passe à la vitesse supérieure en prenant aujourd’hui sa véritable indépendance. Cette (r)évolution met au placard le bon vieux portable, la tablette, la montre, le paiement classique. Suite maintentant aux développeurs qui vont s’en donner à cœur joie pour nous trouver des besoins qui n’existent peut-être pas encore.

Pascal Wolff

(1) Les consommateurs recherchent des offres concurrentes via leur smartphone directement dans les magasins. (2) Near-Field Communication. Technique de communication sans fil, lancée par Sony et Philips, qui permet l’échange d’informations entre périphériques très peu éloignés les uns des autres. (3) Apple a déposé un brevet de capteur cardiaque il y a quelques mois.

Les caractéristiques de l’iPhone 6

Ecrans. iPhone 6 : 4,7 pouces. 1334×750 px.

iPhone 6 plus : 5,5 pouces. 1920×1080 px.

Processeur.

A8 avec architecture 64 bits (l’équivalent de 2 milliards de transistors…) aidé par un coprocesseur (M8) pour l’intégration des données santé.

Capacité. 16, 64, 128 Go.

Communication.

Compatible 4G sur vingt fréquences différentes, qui permet la prise en charge du VolTE (Voice over LTE) qui donne la possibilité de passer des appels d’une grand qualité sonore.

Le wifi n’est pas en reste avec une action trois fois plus rapide et permettra de passer des appels en « wifi-calling ».

Sécurité.

Touch ID. Le capteur d’empreintes a été optimisé pour une utilisation avec des applications tierces. Apple Pay (NFC) est la première destination de cette technologie.

Capteur.

8 mégapixels pour la photo. 1,2 mégapixels pour la caméra.

Batterie. iPhone 6 : 14h00 en communication 3G (données Apple).

iPhone 6 plus : 24h00 en communication 3G (données Apple).

Dimensions. iPhone 6 : 138,1 x 67 x 6,9 mm. 129 g.

iPhone 6 plus : 158,1 x 77,8 x 7,1 mm. 172 g.

Prix. iPhone 6 : 709 e (16 Go) – 819 e (64 Go) – 919 e (128 Go).

iPhone 6 plus : 809 e (16 Go) – 919 e (64 Go) – 1 019 e (128 Go).

(gallery)

(gallery)

(gallery)

(gallery)

Mieux vivre avec l’apnée du sommeil

Mieux vivre avec l’apnée du sommeil

(gallery)

(gallery)