Lucia Saint-Emilion 2004 – Michel Bortolussi 33330 Saint-Emilion

Curieusement, ce domaine est quasi inconnu en France, ignoré des grands guides oenologiques, alors qu’il est adulé par les Américains et les Japonais ; c’est d’ailleurs, dans une de mes lectures préférées, le manga « Les gouttes de Dieu » que je l’ai découvert. Michel Bortolussi reconnaît, avec quelque regret, que la quasi-totalité de sa production part à l’étranger.

Michel Bortolussi, propriétaire depuis 1995 du Château Lucie, Saint Emilion basique, dont les récoltes étaient destinées depuis longtemps à la coopérative, comprit rapidement qu’il possédait, en fait, un joyau que son expérience dans le matériel de vinification allait lui permettre de révéler. Il agrandit légèrement son domaine qui atteint maintenant 3 hectares relativement morcelés, mais avec une parcelle de très vieilles vignes complantées en 1901 face à Grand-Pontet. Dès 2001, il eut l’heureuse initiative de s’assurer des conseils de Stéphane Derenoncourt, vigneron génial maintenant à la tête d’une société de « consulting » qui guide et assiste une quarantaine de domaines bordelais.

Indiscutablement, c’est la collaboration de Stéphane Derenoncourt qui a permis à Lucia, puisque c’est ainsi qu’elle avait été rebaptisée, de prendre son envol et devenir certainement l’un des plus grands Bordeaux de la rive droite. Tous les ingrédients ont été réunis pour la réussite : travail forcené dans le vignoble avec culture raisonnée proche du bio, effeuillages et récoltes purement manuelles, vendanges au vert, sélection draconienne sur la table de tri permettant des rendements étonnamment faibles de 20 à 25 hl/ha, macération en cuves de chêne ouverte selon la technique bourguignonne chère à Derenoncourt, pigeage manuel, le moût étant foulé avec les pieds ! L’élevage s’opère en barriques de chêne comportant 60 % de bois neuf pendant 12 à 16 mois, selon le millésime. L’assemblage de Lucia comporte près de 95 % de Merlot avec quelques pincées de vieilles vignes de Cabernet Sauvignon et Malbec.

Ce domaine, pour Parker qui lui accorde d’ailleurs des notes énormes, est classé en « vin de garage » : ce qui irrite fort Michel Bortolussi. Certes, sa production est faible, moins de 10 000 bouteilles/an, mais sa cuverie n’est pas exiguë, le chai est spacieux, moderne, parfaitement équipé, et surtout ses prix sont tout à fait corrects, sans rapport avec ceux des fameux vins de garage, en fait, un des meilleurs rapports qualité/prix du Libournais.

Le Lucia 2004 d’une robe rubis pourpre profond est un vin spectaculaire au fruité flamboyant, au goût explosif, et à la concentration profonde. D’emblée, le nez exhale des arômes intenses de crème de myrtilles, de confitures de mûres sur un fin sillage floral de rose, pivoine, violette. La bouche est grasse, ample à l’attaque exprime une formidable densité tannique enrobée par une chair incomparable. Des flaveurs de torréfaction, de charbon de bois et de prunes accompagnent une caudalie interminable. Ce vin est manifestement apte à une longue garde de 15 ans minimum.

Les Saint-Emilion sympathisent habituellement avec des viandes rouges cuites au barbecue, l’entrecôte bordelaise grillée aux sarments de vigne en étant l’exemple le plus pointu. Mais notre Lucia mérite mieux, car, en vieillissant, elle fera honneur, grâce à sa richesse et son exubérance, à un civet de lièvre, un salmis de palombe ou un pâté de grives. Je crois également que ce vin affectionne les champignons, faites-lui épouser : grenadin de veau aux cèpes, pigeon aux girolles, rôti de veau farci aux truffes. Elle aimera également, en fin de repas, un vieux gouda, un salers ou un laguiole.

Mais voici le bémol : ce vin n’est pas vendu à la propriété, vous pourrez le trouver chez certains cavistes, comme le Cellier de Boenot à Pomerol, et peut-être qu’en insistant, le sympathique Michel Bortolussi pourra vous réserver quelques primeurs…

Pour conclure sur l’opéra Lucia di Lammermoor, j’oserai écrire que ce vin d’une séduction fascinante évoque le baiser sucré et doux amer d’une beauté aux prunelles noires et aux cheveux de jais. ■

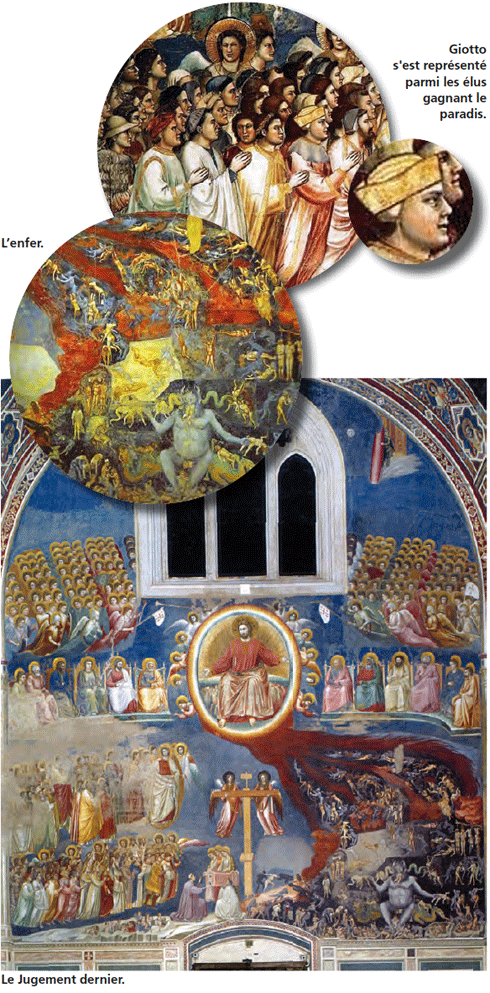

| |La Chapelle des Scrovegni de Padoue, totalement anodine de l’extérieur, renferme l’un des trésors les plus inestimables de l’humanité, le cycle de fresques de Giotto. Ce chef-d’oeuvre de la peinture aux couleurs intenses – le fameux bleu de Giotto – a été commandé au début du XIVe siècle par Enrico Scrovegni, banquier et homme d’affaires padouan, qui fit appel aux plus grands artistes de l’époque : Jean de Pise reçut commande de trois statues de marbre et Giotto celle de la décoration picturale des murs. _ La ville de Padoue a acquis la chapelle en 1881 pour éviter la perte des fresques qui étaient, à cette époque, gravement endommagées.|(gallery)

| |La Chapelle des Scrovegni de Padoue, totalement anodine de l’extérieur, renferme l’un des trésors les plus inestimables de l’humanité, le cycle de fresques de Giotto. Ce chef-d’oeuvre de la peinture aux couleurs intenses – le fameux bleu de Giotto – a été commandé au début du XIVe siècle par Enrico Scrovegni, banquier et homme d’affaires padouan, qui fit appel aux plus grands artistes de l’époque : Jean de Pise reçut commande de trois statues de marbre et Giotto celle de la décoration picturale des murs. _ La ville de Padoue a acquis la chapelle en 1881 pour éviter la perte des fresques qui étaient, à cette époque, gravement endommagées.|(gallery)

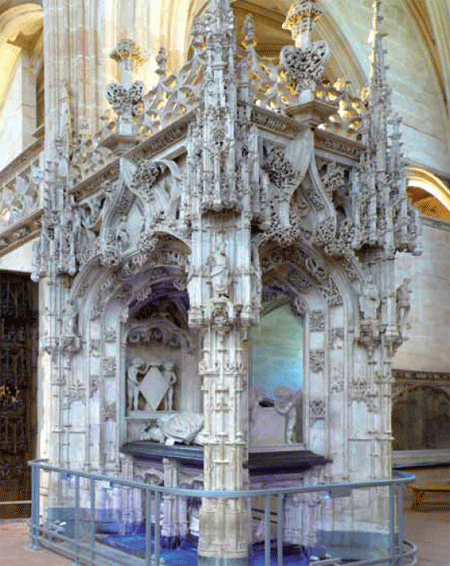

| |Marguerite de Habsbourg-Autriche, fille de Maximilien Ier, empereur romain germanique, et de Marie de Bourgogne, éleva les enfants de son frère aîné Philippe Ier de Habsbourg, parmi lesquels se trouve le futur Charles Quint. Victime d’une blessure au talon qui finit par se gangrener, Marguerite d’Autriche mourut le 1er décembre 1530 à Malines d’où elle gouvernait les Pays-Bas.|

| |Marguerite de Habsbourg-Autriche, fille de Maximilien Ier, empereur romain germanique, et de Marie de Bourgogne, éleva les enfants de son frère aîné Philippe Ier de Habsbourg, parmi lesquels se trouve le futur Charles Quint. Victime d’une blessure au talon qui finit par se gangrener, Marguerite d’Autriche mourut le 1er décembre 1530 à Malines d’où elle gouvernait les Pays-Bas.| | |L’église de Brou est une église faisant partie du monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, qui fut construite à la demande de Marguerite d’Autriche. Chef-d’oeuvre du gothique flamboyant du début du XVIe siècle en France, il abrite les tombes de Marguerite d’Autriche, Philibert II le Beau, Duc de Savoie (son époux) et de la mère de celui-ci, Marguerite de Bourbon.|(gallery)

| |L’église de Brou est une église faisant partie du monastère royal de Brou, à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, qui fut construite à la demande de Marguerite d’Autriche. Chef-d’oeuvre du gothique flamboyant du début du XVIe siècle en France, il abrite les tombes de Marguerite d’Autriche, Philibert II le Beau, Duc de Savoie (son époux) et de la mère de celui-ci, Marguerite de Bourbon.|(gallery)

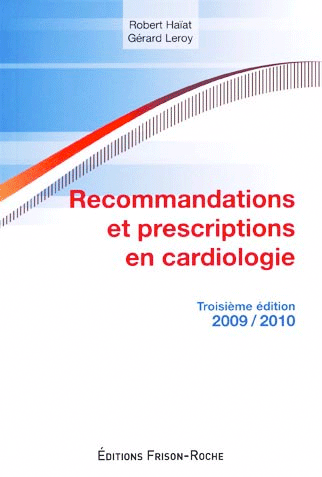

Repères historiques Approche relationnelle clinique en cardiologie – Cardiopathies et vide symbolique – Cardiopathies et troubles de l’espace – Cardiopathies et impulsions de décharge _ Problématique de l’espace psychosomatique – La genèse de l’espace psychosomatique – Le dysfonctionnement projectif – L’importance de la relation médecin-malade

Repères historiques Approche relationnelle clinique en cardiologie – Cardiopathies et vide symbolique – Cardiopathies et troubles de l’espace – Cardiopathies et impulsions de décharge _ Problématique de l’espace psychosomatique – La genèse de l’espace psychosomatique – Le dysfonctionnement projectif – L’importance de la relation médecin-malade

Jean-Paul Bounhoure, Éric Bui et Laurent Schmitt _ Éditeur : Masson _ Référence : 470834 _ 248 pages _ Collection de Cardiologie pratique

Jean-Paul Bounhoure, Éric Bui et Laurent Schmitt _ Éditeur : Masson _ Référence : 470834 _ 248 pages _ Collection de Cardiologie pratique

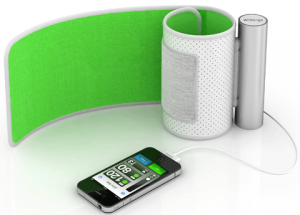

Arrêt cardiaque| |Sortie : 6 octobre 2010| |Éditeur : Mobile Health| |Langue : français| |Version : 1.1 (24,4 Mo)| |Compatibilité : iPhone, iTouch, iPod et l’iPad| |Système d’exploitation : iOS3.1 ou ultérieur| |Gratuit|(gallery)

Arrêt cardiaque| |Sortie : 6 octobre 2010| |Éditeur : Mobile Health| |Langue : français| |Version : 1.1 (24,4 Mo)| |Compatibilité : iPhone, iTouch, iPod et l’iPad| |Système d’exploitation : iOS3.1 ou ultérieur| |Gratuit|(gallery)

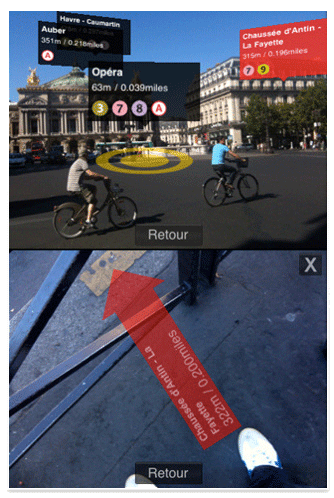

Cette application, la plus vendue d’iTunes en France, a réellement fait entrer la « réalité augmentée » dans l’utilisation pratique quotidienne. Mais attention cette fonctionnalité nécessite l’iOS4. Métro Paris, par l’association de la vidéo en directe sur l’écran de l’iPhone, de la géolocalisation et de l’application Métro de la RATP, vous permet d’afficher directement sur votre écran des panneaux vous précisant le lieu ou la direction à suivre pour rejoindre les stations de métro, de taxi ou de Velib les plus proches. La mise en pratique de ce principe, déjà ancien, n’a réellement émergé dans la vie courante que depuis l’apparition de l’iPhone et notamment des derniers développements de la version 0S 4 qui permet d’associer en temps réel l’image répétitée sur l’écran, la géolocalisation y compris selon les points cardinaux et une connexion permanente haut débit. Des applications multiples arrivent avec bien sûr, en tête, le tourisme et les jeux. D’autres permettent, comme celle d’Ikea, de meubler virtuellement son appartement. Les applications médicales suivront très rapidement à n’en pas douter.

Cette application, la plus vendue d’iTunes en France, a réellement fait entrer la « réalité augmentée » dans l’utilisation pratique quotidienne. Mais attention cette fonctionnalité nécessite l’iOS4. Métro Paris, par l’association de la vidéo en directe sur l’écran de l’iPhone, de la géolocalisation et de l’application Métro de la RATP, vous permet d’afficher directement sur votre écran des panneaux vous précisant le lieu ou la direction à suivre pour rejoindre les stations de métro, de taxi ou de Velib les plus proches. La mise en pratique de ce principe, déjà ancien, n’a réellement émergé dans la vie courante que depuis l’apparition de l’iPhone et notamment des derniers développements de la version 0S 4 qui permet d’associer en temps réel l’image répétitée sur l’écran, la géolocalisation y compris selon les points cardinaux et une connexion permanente haut débit. Des applications multiples arrivent avec bien sûr, en tête, le tourisme et les jeux. D’autres permettent, comme celle d’Ikea, de meubler virtuellement son appartement. Les applications médicales suivront très rapidement à n’en pas douter.

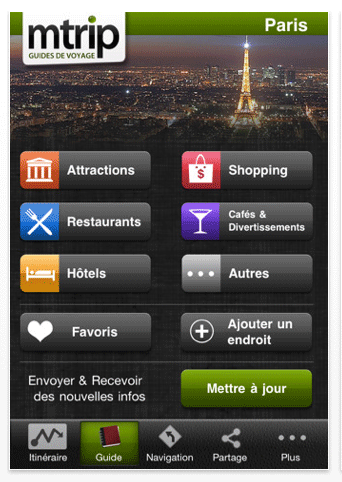

_ A n’en pas douter ce type d’application deviendra rapidement aussi indispensable aux voyageurs que l’ont été en leur temps les guides bleus ou les guides verts. Non seulement les principaux centres d’intérêts et itinéraires y sont commentés, mais en plus la fonction géolocalisation permet de retrouver son chemin à tous, y compris ceux privés de sens innés de l’orientation !

_ A n’en pas douter ce type d’application deviendra rapidement aussi indispensable aux voyageurs que l’ont été en leur temps les guides bleus ou les guides verts. Non seulement les principaux centres d’intérêts et itinéraires y sont commentés, mais en plus la fonction géolocalisation permet de retrouver son chemin à tous, y compris ceux privés de sens innés de l’orientation !

_ Pour démarrer cette rentrée avec optimisme, voici une application indispensable pour programmer vos prochains congés (Calendrier des jours fériés, fêtes laïques et religieuses et vacances scolaires en France toutes zones confondues jusqu’en 2013) ! _ Cette application gratuite est un petit utilitaire dont vous ne pourrez plus vous passer pour organiser vos plannings, vacances, week-end et autres réunions familiales ou professionnelles Il existe version plus complète payante (0,79 €) permettant une présélection des événements.

_ Pour démarrer cette rentrée avec optimisme, voici une application indispensable pour programmer vos prochains congés (Calendrier des jours fériés, fêtes laïques et religieuses et vacances scolaires en France toutes zones confondues jusqu’en 2013) ! _ Cette application gratuite est un petit utilitaire dont vous ne pourrez plus vous passer pour organiser vos plannings, vacances, week-end et autres réunions familiales ou professionnelles Il existe version plus complète payante (0,79 €) permettant une présélection des événements.

|(gallery)

|(gallery)

331 – Christian Ziccarelli – Louis Comfort Tiffany, 1848-1933, fils de Charles Lewis Tiffany (fondateur de la célèbre maison Tiffany & Co. à New-York), se destina d’abord à la peinture. Après quelques années d’études à New-York, il gagne Paris (1868), capitale de l’art occidental et passage obligé pour tout artiste peintre. Il découvre l’orientalisme de Léon-Adolphe-Auguste Belly. Touché par l’exotisme, il se rend au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Egypte (dès juillet 1870). Rentré à New-York, Edward Moore, responsable de la création chez son père, joue un rôle déterminant dans le développement de son goût artistique. « Il l’initie à la philosophie du design, au savoir-faire “nippon” et surtout à l’esprit qui souffle derrière toute création (le mingei), soit le beau dans l’utile, pour rendre l’objet honnête, modeste le moindre ustensile domestique devenant une oeuvre d’art ».

331 – Christian Ziccarelli – Louis Comfort Tiffany, 1848-1933, fils de Charles Lewis Tiffany (fondateur de la célèbre maison Tiffany & Co. à New-York), se destina d’abord à la peinture. Après quelques années d’études à New-York, il gagne Paris (1868), capitale de l’art occidental et passage obligé pour tout artiste peintre. Il découvre l’orientalisme de Léon-Adolphe-Auguste Belly. Touché par l’exotisme, il se rend au Maroc, en Algérie, en Tunisie et en Egypte (dès juillet 1870). Rentré à New-York, Edward Moore, responsable de la création chez son père, joue un rôle déterminant dans le développement de son goût artistique. « Il l’initie à la philosophie du design, au savoir-faire “nippon” et surtout à l’esprit qui souffle derrière toute création (le mingei), soit le beau dans l’utile, pour rendre l’objet honnête, modeste le moindre ustensile domestique devenant une oeuvre d’art ».

_ « La nouvelle loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, va bien au-delà du domaine hospitalier, elle concerne l’ensemble du champ sanitaire et médico-social. Ses 135 articles sont d’un abord difficile tant le législateur veut être précis, or il est bien trop prolixe. La loi HPST est une grande loi de santé publique : pour ou contre, il est indéniable que chacun sera frappé par la volonté du législateur d’impliquer l’État dans l’offre égalitaire et de qualité des soins. Délibérément non exhaustif, l’auteur considère que la compréhension globale prédomine sur l’étude micro-juridique, certes inévitable, mais actuellement prématurée, puisque les décrets et arrêtés d’application sont loin d’être prêts à être publiés » Cette analyse permettra au lecteur d’envisager tous les prolongements et implications que cette Loi n’a pas fini d’engendrer.

_ « La nouvelle loi n° 2009-879, du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, va bien au-delà du domaine hospitalier, elle concerne l’ensemble du champ sanitaire et médico-social. Ses 135 articles sont d’un abord difficile tant le législateur veut être précis, or il est bien trop prolixe. La loi HPST est une grande loi de santé publique : pour ou contre, il est indéniable que chacun sera frappé par la volonté du législateur d’impliquer l’État dans l’offre égalitaire et de qualité des soins. Délibérément non exhaustif, l’auteur considère que la compréhension globale prédomine sur l’étude micro-juridique, certes inévitable, mais actuellement prématurée, puisque les décrets et arrêtés d’application sont loin d’être prêts à être publiés » Cette analyse permettra au lecteur d’envisager tous les prolongements et implications que cette Loi n’a pas fini d’engendrer.