La course de chars sur la place Santa Maria Novella à Florence – 2e partie

– Par Louis-François Garnier

de Michel de Montaigne (1533-1592) à Jacques Callot (1592-1635)

C’est la veille de la Saint-Jean 1581 que Montaigne assiste à une course de chars sur la place Santa Maria Novella à Florence, et il relate que les chars sont « vides », ce qui mérite quelques précisions. Il convient d’indiquer qu’il ne s’agit pas de chars à deux roues à la mode grecque ou romaine, de ces quadriges attelés de quatre chevaux disposés de front et conduits par un aurige comme celui de Ben-Hur dans le film de William Wyler (1959).

Rappelons que le Circus Maximus de Rome était doté d’un axe central, élément architectural à part entière dénommé la spina dotée de statues, d’autels, et de mécanismes destinés à indiquer les tours de piste, avec, à chaque extrémité, trois bornes coniques (metae) autour desquelles tournaient les chars. L’empereur Auguste fit ériger sur la spina l’obélisque de Ramsès II, déplacé sur la Piazza del Popolo en 1587, et en 357 après J.-C., l’empereur Constantin fit ériger un second obélisque, celui de Thoutmosis III de Thèbes, qui se trouve aujourd’hui sur la place Saint-Jean-de-Latran. Dans le cas présent, il s’agit plutôt de « chars-à-bancs » à quatre roues et deux chevaux, inspirés du carrus, cette voiture à quatre roues d’origine gauloise destinée à transporter des personnes, et conduite par un cocher.

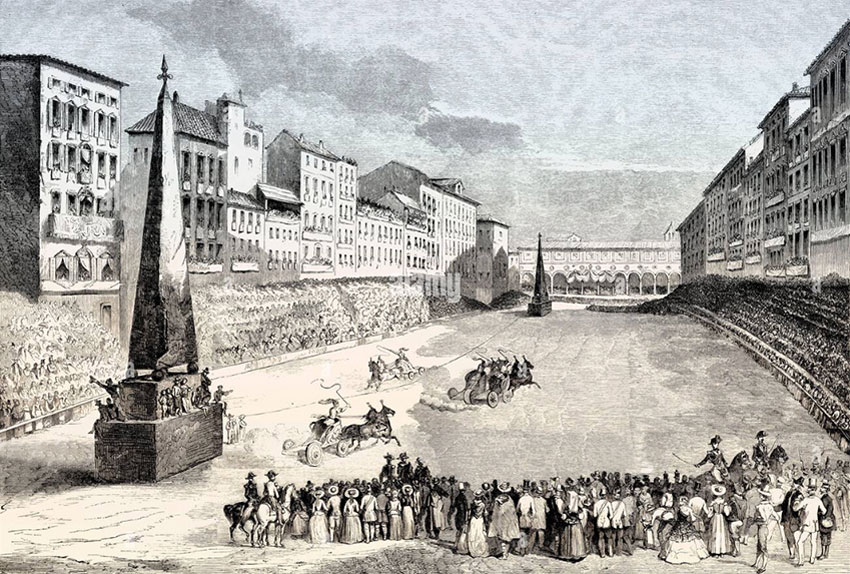

La gravure de Callot représente cinq chars de ce type allant à bride abattue, et dont l’un s’apprête à prendre le virage de droite. Bien entendu, les chars ne sont pas vides puisque conduits par des cochers qui agitent frénétiquement leurs fouets. En revanche, il n’y a pas, et on peut le comprendre, de passagers dans les chars contrairement à la demi-douzaine de voyageurs qu’on aperçoit dans un char similaire parmi la foule. Il s’agissait donc de véhicules utilitaires mais qu’on utilisait dans le cadre d’une compétition.

Poursuivons, car « ils prirent tous place au hasard à côté d’un des obélisques », probablement celui de droite où est visible une longue perche relevée dotée d’un drap et supposée faire office de « starting-gate ». Les pronostics, et peut-être les paris, vont bon train et « plusieurs disoient que le plus éloigné avoit de l’avantage pour faire plus commodément le tour. Les chars partirent au son des trompettes. Le troisième circuit au tour de l’obélisque, où le dirige la course, est celui qui donne la victoire ».

Tout est une affaire de tactique, car être à la corde expose à négocier les virages avec une difficulté plus grande que pour ceux qui sont à l’extérieur, surtout pour des chars de cette envergure. Ainsi, celui qui est « le plus éloigné » finit par être avantagé alors même que la distance parcourue est plus grande.

Deux équipes s’affrontent, celle du grand-duc et celle de la famille Strozzi, la grande rivale historique des Médicis. C’est ainsi que le banquier Philippe Strozzi dit l’Ancien (1428 – 1491) fut temporairement banni de Florence, mais à son retour il fit construire le palais éponyme et une chapelle remarquable dans l’église de Santa Maria Novella. Dans le cas présent, le texte fait référence à Jean-Baptiste Strozzi, le neveu de Pierre Strozzi (v.1510 – 1558) qui, fait maréchal de France en 1556 par Henri II, est mort au siège de Thionville en 1558. [1] Montaigne nous dit que « le char du Grand Duc conserva l’avantage jusqu’au troisième tour ; mais celui de Strozzi qui l’avoit toujours suivi de plus près, ayant redoublé de vitesse, et courant à bride abattue, mais se resserant à propos, mit la victoire en balance ». Le peuple exulte car Montaigne nous dit s’être aperçu « que le peuple rompit le silence en voyant Strozzi s’approcher, et qu’il lui applaudissoit à grands cris de toutes ses forces, à la vue même du Prince ».

Tout à son enthousiasme, le peuple ne craint plus l’autorité arbitraire de ce grand-duc de Médicis hostile aux Strozzi. [1] Il est vrai qu’à cette occasion, de façon exceptionnelle, « le désordre et la transgression étaient autorisés par l’autorité politique » au même titre que les lois somptuaires étaient suspendues en permettant d’exposer ostensiblement sa richesse et ses bijoux ». [5] Cependant, la victoire n’est pas acquise car il y a litige mais un nécessaire arbitrage reste délicat car il ne s’agit pas de déplaire au prince.

Pour les juges-arbitres qui s’exposent à l’hostilité du grand-duc ou au lynchage populaire, la seule solution est de s’en remettre à la vox populi à l’instar de ces empereurs romains qui sollicitaient la foule dont dépendait alors le sort des gladiateurs vaincus. C’est ainsi que Montaigne relate qu’« ensuite, quand il fut question de faire juger la contestation par certains Gentilshommes, arbitres ordinaires des courses, ceux du parti de Strozzi s’en étant remis au jugement de l’assemblée, il s’éleva tout-à-coup du milieu de la foule un suffrage unanime et un cri public en faveur de Strozzi, qui enfin remporta le prix ».

C’est alors que Montaigne rajoute cette petite remarque : « mais à tort, à ce qu’il me semble. » Qui a raison ? Montaigne ? Alors même qu’il devait être assez éloigné de l’action à moins qu’il ne se soit trouvé sur des gradins à proximité de la ligne d’arrivée ? Et il reste d’ailleurs prudent en ajoutant que « la valeur du prix étoit de cent écus », de l’ordre de 6 700 euros si l’on considère qu’il s’agissait d’écus italiens (scudi) et non de l’écu d’or « au Soleil » français équivalent à environ 80 euros actuels. Montaigne, féru de culture latine, conclut en disant : « Ce spectacle me fit plus de plaisir qu’aucun de ceux que j’eusse vus en Italie, par la ressemblance que j’y trouvois avec les courses antiques ». Il y prit bien plus de plaisir qu’en voyant, le lendemain, les courses de chevaux dans les rues de Florence en disant « ce spectacle n’est pas fort agréable, parce que dans la rue vous ne voyez que passer rapidement des chevaux en furie ».

Le prix était alors de 200 écus (13 400 euros) et « le cheval du Cardinal de Médicis remporta le prix ». Frère du grand-duc François, ce cardinal lui succéda sous le nom de Ferdinand Ier (1549-1609) après avoir fait empoisonner à l’arsenic le couple grand-ducal, lors d’un repas de chasse en 1587.

La place Santa Maria Novella à Florence vue depuis l’église Santa Maria Novella en 1857. Gravure anonyme

Jacques Callot nait à Nancy en 1592, l’année de la mort de Montaigne. Issu d’une famille récemment anoblie, son père était Jean Callot, premier héraut d’armes du duché de Lorraine et avait de ce fait, « une place marquée dans les cérémonies et les tournois ». [4] Jacques, « dédaignant les belles-lettres grecques ou latines (…) demeurait sourd aux remontrances, crayonnait en cachette ». [4] A peine âgé de douze ans, le jeune artiste en herbe s’enfuit de chez lui pour gagner Rome à pied, en se joignant à une troupe de Bohémiens. Il y est reconnu par des marchands nancéiens qui le reconduisent chez son père qui l’oblige à reprendre ses études. Deux ans plus tard, en 1606, il fugue de nouveau vers l’Italie où il est retrouvé à Turin par son frère aîné Jean qui le reconduit en Lorraine. Il est alors mis en apprentissage chez un orfèvre-graveur et maître des monnaies du duc de Lorraine. Jacques Callot va de nouveau se rendre en Italie en 1608, cette fois ci avec l’assentiment de tous les siens, [4] en se joignant à une ambassade de Lorraine qui part alors pour Rome. C’est vers la fin de 1611 qu’il quitte Rome pour Florence où il deviendra un artiste reconnu. Après une douzaine d’année en Italie, il reviendra dans sa ville natale et accomplira une « œuvre immense qui comprend environ mille quatre cents gravures [6] sur des thèmes très variés dont Les Grandes Misères de la guerre, sa série la plus célèbre. [6] Le chef d’œuvre de sa période florentine intitulée La Foire de l’Impruneta, une grande eau-forte datée de 1620 (Louvre), connut un succès considérable avec plus de mille trois cents personnages aux activités diverses et variées sans compter des dizaines d’animaux, qu’il s’agisse de chevaux, d’ânes ou de chiens. Son illustration de la course de chars sur la place Santa Maria Novella a été faite près de quatre décennies après le passage de Montaigne à Florence et les choses n’ont pas vraiment changé de telle sorte qu’il est pertinent de confronter les deux impressions, celle de l’écrivain humaniste et celle de l’artiste. La gravure de Callot a été faite à partir de l’angle Sud-Est de la Piazza Santa Maria Novella où l’artiste a représenté au premier plan un homme que nous voyons de trois-quarts arrière de telle sorte qu’on ne distingue pas son visage. Il est en train de regarder le spectacle et il est vêtu en gentilhomme de l’époque. Son costume, en ce début du XVIIe siècle, n’est pas très différent de celui de la période précédente et on peut imaginer Montaigne vêtu de façon similaire. Cet homme, qui apparait visuellement gigantesque par comparaison avec les petits personnages qu’il observe, porte un chapeau à l’espagnole, à calotte haute et arrondie avec revers sur le côté. Il est probable qu’il porte un pourpoint qu’on ne peut voir sous sa cape. En revanche il a un collet (col ou collerette) avec une fraise en l’occurrence souple et tombante. Le haut-de-chausses, cette culotte qui s’arrête aux genoux (contrairement aux bas-de-chausses allant jusqu’aux pieds) est alors en bourses. Il ne s’agit pas de chausses rembourrées, allant jusqu’à mi-cuisse, formées de bandes ou de crevés comme l’homme qu’a représenté Giorgione (1477-1510) vers 1507 dans La Tempête (Gallerie dell’Accademia de Venise), mais plutôt de chausses recouvrant les cuisses de la ceinture aux genoux, dans le cas présent en dessous, de façon plus lâche et moins structurée que celles qui s’arrêtaient à mi-cuisse. Il s’agit apparemment de chausses bouffantes à gros plis plutôt que la variante plus allongée dites à la gigotte selon la mode vénitienne. Ceci pourrait laisser entendre qu’il s’agit peut-être d’un gentilhomme français, et pourquoi pas d’un autoportrait de l’artiste ? avec des cheveux bouclés retombant délicatement sur la nuque. Dans une autre estampe de Jacques Callot dénommée Les Caprices : La Place du Dôme à Florence gravée vers 1621 (musée du Louvre) figure un personnage similaire « chargé de faire comprendre les espaces » [4] dans une posture légèrement différente, la main droite étant appuyée sur la hanche. Nous sommes redevables à Jacques Callot, ce « merveilleux ciseleur, conteur charmant de choses vues » [4] d’avoir, en quelque sorte, illustré les propos de Montaigne alors même qu’il en ignorait la teneur puisque le manuscrit ne sera publié qu’à la fin du siècle suivant. De tous temps « les grands-ducs de Florence aimaient les fêtes (…) et les artistes trouvaient à exercer leur talent de mise en scène ». [4] C’est ainsi que Jacques Callot a illustré avec brio ce grand moment de liesse populaire, « jusqu’aux spectateurs microscopiques entassés sur les gradins, les moins heureux juchés sur les toits des maisons ». [4]

Références

[1] Journal de voyage de Michel de Montaigne. Edition présentée, établie et annotée par François Rigolot. puf 1992.

[2] Goetz A. Dictionnaire amoureux de la Toscane. Plon 2023.

[3] Gregori M. Le musée des Offices et le palais Pitti. La peinture à Florence. Ed. Place des Victoires 2012.

[4] Bouchot H. Jacques Callot, sa vie, son œuvre et ses continuateurs (Ed. 1889) hachette livre BnF.

[5] Picquet T. Les Rites festifs florentins de la Renaissance Cahiers d’études romanes, 18 – 2008.

[6] Salamon L. Comment regarder… La Gravure. Vocabulaire, genres et techniques. Hazan 2010.

[7] Dumas A. Une année à Florence (Ed. 1851) H hachette Livre BnF.