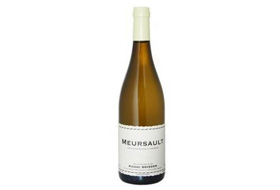

Château Tour des Gendres « La gloire de mon Père » 2012

Quel rapport entre la prestigieuse appellation bourguignonne Romanée Conti et le modeste Château Bergeracois Tour des Gendres ? Bien sûr : le vin, mais aussi un nom Conti porté conjointement par la branche cadette de la maison de Bourbon, le prince Louis-François de Bourbon-Conti ayant acquis en 1760 le grand cru des Côtes de Nuits et par le fondateur de l’exploitation agricole du Périgord, Vincenzo de Conti, émigré en 1925 de Vénétie, probablement lui aussi d’origine patricienne.

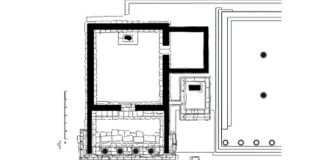

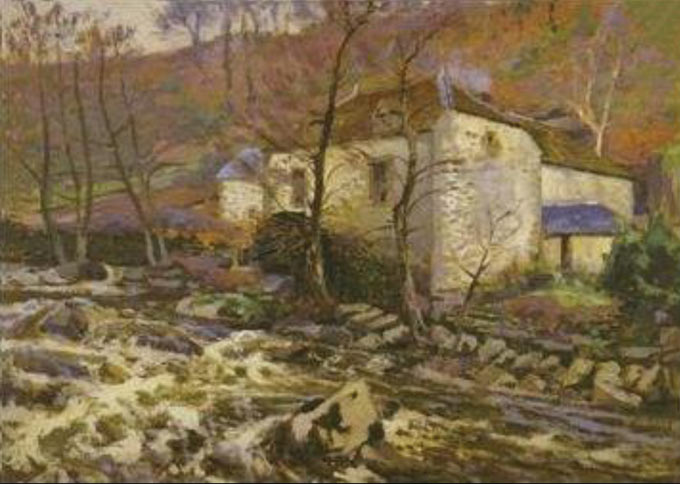

Appartenant à la troisième génération, Luc de Conti, guidé par sa passion des chevaux, s’installe aux Gendres début des années 1980, récupère quelques hectares de vieilles vignes, plante, secondé par sa femme Martine, de nouvelles parcelles. Francis, son cousin, rejoint l’exploitation en 1990 amenant au domaine ses 20 ha de vignes de Saint-Julien- d’Eymet. Connue depuis le XIIe siècle comme la ferme viticole du château de Bridoire, la propriété des Gendres, située sur l’emplacement d’une villa gallo-romaine, doit son nom à son propriétaire de l’époque qui était le gendre du châtelain de Bridoire.

D’emblée, Luc de Conti affiche ses ambitions : se mesurer à ses prestigieux voisins du Libournais, démontrer que le Bergerac ne doit pas être considéré comme un « sous-bordeaux » et opter pour une viticulture bio.

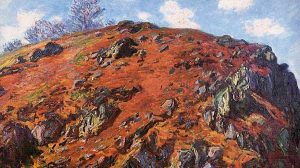

Aujourd’hui, le domaine s’étale sur 52 ha en appellation AOC Bergerac de 3 vignobles : les Gendres, le Grand Caillou et Saint-Julien-d’Eymet. Le terroir se répartit en croupes argilo-calcaires en pente douce sur un sous-sol de Marne de Castillon et de molasses de Monbazillac exposées plein sud très favorables au cabernet-sauvignon. Les parcelles sont entourées de bois, de haies ; la biodiversité, oiseaux, papillons, fleurs, est riche justifiant la pertinence de l’option bio. Les vignes plantées à 6 300 pieds/ha sont taillées en Guyot simple permettant un rendement de 40 hl/ha. Un rang sur 2 est enherbé, l’autre travaillé à l’intercep. Les vignes sont effeuillées 15 jours avant les vendanges, afin de diminuer le degré alcoolique du vin.

Les traitements sont purement bio, le compost est naturel. Les insectes, parfois très gênants, sont limités par confusion sexuelle, la cicadelle contenue par le blanc d’argile. Très sensibles à l’esca, les pieds sont régulièrement complantés.

Des vendanges nocturnes

Les vendanges, souvent nocturnes pour garder la fraîcheur des raisins, se déroulent pour un tiers à la main, deux tiers avec une machine trieuse qui restreint la durée de la récolte. Les raisins, transportés par des bennes à double fond pour isoler le jus, arrivent à la cave sur une table de tri, puis sont encuvés en respectant l’intégrité des baies. Les raisins rouges totalement éraflés sont envoyés dans des cuves pour une macération longue de 30 jours avec micro-oxygénation sous marc, la fermentation est naturelle avec au début plusieurs pigeages quotidiens. Après la malolactique, le vin est élevé, sur lies régulièrement bâtonnées, en barriques et foudres, dont 10 % sont neufs pendant 12 mois. Il revient en cuve pendant encore 6 mois avant un embouteillage après une filtration minimale, mais sans collage.

La cuvée « la Gloire de mon Père » assemblant 50 % de cabernet, 25 % de merlot, 25 % de malbec reflète bien la richesse et la typicité du terroir et se caractérise par sa belle maturité de fruits, sa puissance, sa fraîcheur.

Paré d’une robe rouge grenat foncé aux reflets violacés, ce Bergerac « la Gloire de mon Père » 2012 exhale d’intenses saveurs de fruits noirs : cassis, mûre, de fleur : violette, des notes balsamiques et épicées (poivre blanc, réglisse mentholé). Des nuances toastées et boisées sur le chocolat accompagnent la qualité des fruits. La bouche est généreuse avec une structure tanique encore dense et serrée. Ce vin porté par une fraîcheur remarquable offre une finale charnue sur le tabac de Havane et le sous-bois.

A priori, les cépages bordelais de ce Bergerac appellent l’agneau et, de fait, il s’accordera bien avec une selle d’agneau rosé, un gigot de 7 heures, un cari à l’indienne, un simple navarin. Mais du fait de sa persistance tanique, ce vin s’accommodera peut-être mieux de plats salivants à caractère affirmé. Ainsi son origine périgourdine incite à se tourner vers la savoureuse et roborative cuisine du sud-ouest. Ce vin « la Gloire de mon Père » s’épanouira avec une salade de gésiers confits, une grive fourrée au foie gras, des cailles à la moutarde ou au miel, un tripoxak (boudin d’agneau sur coulis de tomates), voire un cassoulet de Castelnaudary (encore qu’un Cahors me semble plus approprié). L’intensité et la structure de ce vin lui permet un accord idéal avec la mâche et l’onctuosité du canard : confit aux lentilles, magret grillé accompagné de cèpes, aiguillettes au vin rouge, caneton aux olives ou à la sauce bigarade.

Compte tenu de la hausse vertigineuse des prix dans le Bordelais, il est réconfortant de constater que certains excellents vins du Bergeracois peuvent, sans complexe, vous proposer une alternative savoureuse à doux prix.

La conclusion appartient à Luc de Conti « Nous avons conjugué tous nos talents pour que nos vins, notre appellation et notre région inspirent dynamisme et prospérité ».

| Château Tour des Gendres « La gloire de mon père » 2012 Cotes de Bergerac Rouge. Famille de Conti 24240 Ribagnac |

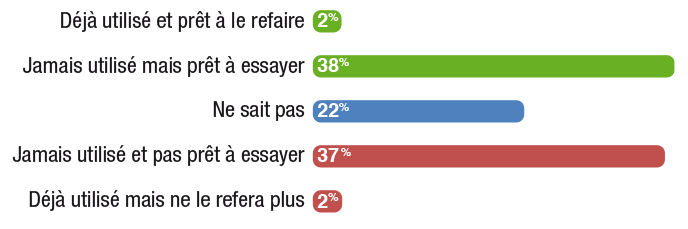

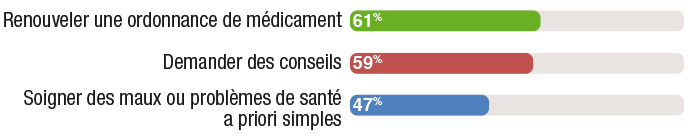

Intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle… des mots qui paraissaient il y a encore peu de temps dans le domaine de la fiction, sont devenus des

Intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle… des mots qui paraissaient il y a encore peu de temps dans le domaine de la fiction, sont devenus des