Phidias et la frise du Parthénon – Par Lawrence Alma-Tadema (1836-1912). 2e partie

– Par Louis-François Garnier

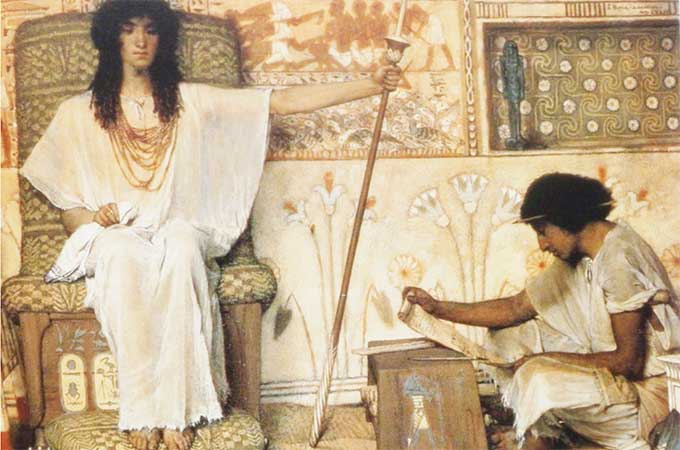

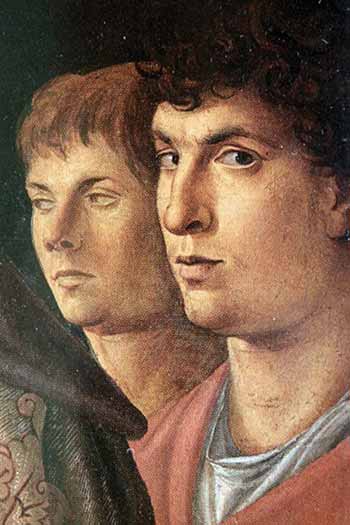

Dans le tableau intitulé « Phidias et la frise du Parthénon » (1868), le peintre Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) nous épargne, en le montrant de dos, la laideur de Socrate qui, pauvre, ne dédaignait pas les riches jeunes gens qui s’attachaient à ses pas. [10] Il contrastait singulièrement avec la beauté d’Alcibiade, en l’occurrence représenté de profil (grec), et qui était « exceptionnellement beau » en des temps où « la beauté était alors un mérite ouvertement reconnu et célébré ». [7]

Alcibiade avait passé son enfance chez Périclès en y rencontrant les plus illustres esprits du temps, [7] et il fut séduit pas les qualités intellectuelles de Socrate, comme il le rappellera bien plus tard, dans un état avancé d’ébriété, lors du célèbre Banquet relaté par Platon. (v.428 /427-v. 348 av. J.-C.) en disant : « il est la seule personne qui m’ait fait éprouver un sentiment qu’on ne me prêterait guère, la honte ». [6] Ainsi, à l’époque de leur rencontre, Socrate est un homme robuste dont « le corps sortait de l’ordinaire » capable de rester lucide après un banquet où tout le monde sortait ivre mort, [8] et qui participera à trois campagnes militaires en qualité d’hoplite pendant la guerre du Péloponnèse.

Alcibiade (450 – 404 avant J.-C.)

Socrate (470-469 av. J.-C..)

Phidias (vers 500-430 av. J.-C.)

Aspasie de Milet (née au Ve siècle av. J.-C.)

C’est lors de la première bataille de Potidée en – 429, que Socrate partira avec Alcibiade qui sera blessé et secouru par Socrate qui « le dégage des ennemis qui le pressent, le prend sur ses épaules et se replie calmement ». [6] Lors des campagnes militaires de Délion en – 424 puis Amphipolis en – 422, Socrate ayant alors près de quarante-huit ans et toujours fantassin, aura l’occasion d’être protégé à son tour par Alcibiade qui sert dans la cavalerie. Après la paix de Nicias en – 421, Alcibiade a une trentaine d’années et mène une vie dissolue car « le plus beau des Athéniens n’en était pas le meilleur » avec son caractère vaniteux et fantasque [9] comme le rapportent plusieurs anecdotes.

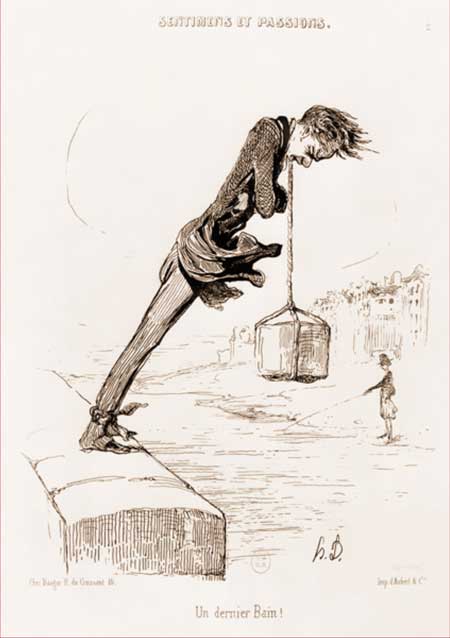

Supportant de plus en plus mal les reproches, Alcibiade cesse peu à peu de fréquenter Socrate qui devenant « le taon du peuple » est accusé d’impiété et de corrompre la jeunesse, et sera condamné à mort. C’est après avoir bu d’un trait une coupe de cigüe que Socrate, sentant son corps s’alourdir, ferme les yeux et tire le drap sur son visage selon la tradition antique après cette dernière phrase à son ami Criton : « Souviens-toi que je dois un coq à Asclépios, n’oublie pas de t’acquitter de cette dette » sans qu’on sache vraiment qui était le destinataire. Peut-être était-ce une offrande au dieu guérisseur ?

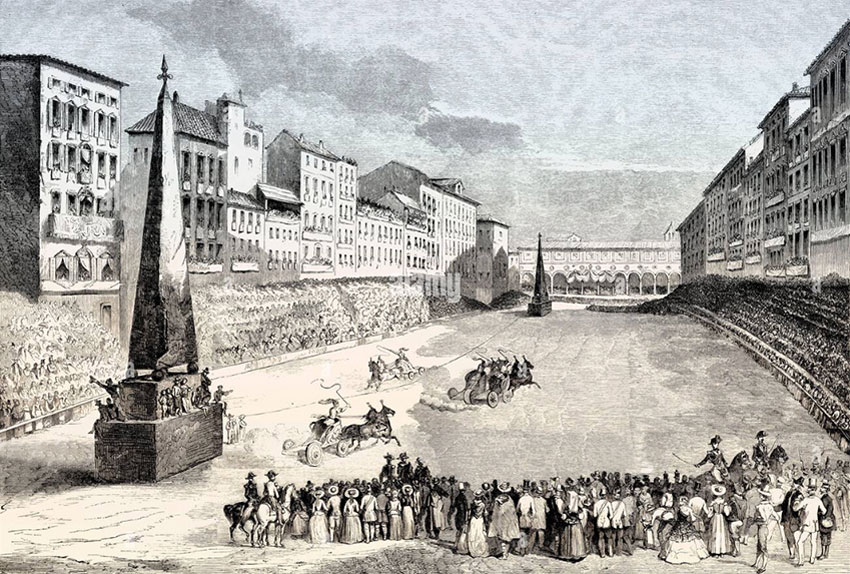

Le personnage le plus à gauche du tableau est Alcibiade qui était riche et il « n’a jamais été vieux : il est mort à moins de cinquante ans » en restant beau jusque dans sa maturité. [7] C’est auréolé par la gloire de ses victoires en courses de char à Olympie qu’Alcibiade proposera une expédition en Sicile (de – 415 à -413) qui s’avérera catastrophique, l’invasion tournant à la débâcle. Au préalable, Alcibiade n’avait pas quitté Athènes l’esprit serein en juin -415, car un scandale avait touché la cité peu de temps auparavant. Les statues du dieu Hermès ithyphallique, ces piliers de marbre surmontés d’une tête du dieu messager avec un phallus en érection marquant les limites des rues, [10] avaient été mutilées au grand dam de la population émue de ce sacrilège de mauvais augure. Impliqué aussi pour avoir parodié les mystères d’Eleusis, cette cérémonie mystérieuse dévoilant le monde d’outre-tombe, [2]

Périclès (vers 495-429 av. J.-C.)

Lawrence Alma-Tadema (1836-1912)

Alcibiade sera alors condamné à mort par contumace et ses biens seront confisqués. Un navire est envoyé en Sicile le chercher mais sur le chemin du retour Alcibiade faussera compagnie à son escorte pour se réfugier à Sparte, la cité ennemie d’Athènes, puis en Asie mineure. Cependant, en -407, Alcibiade rentrera à Athènes où il sera de nouveau élu stratège et ses biens lui seront rendus mais la défaite athénienne contre Sparte à Aigos Potamos en – 405 marque la ruine finale d’Athènes dans la guerre du Péloponnèse.

Alcibiade devra de nouveau s’exiler et ne pouvant pas se réfugier à Sparte, il s’abritera chez un satrape perse mais sera assassiné quelques semaines après son arrivée sans qu’on sache vraiment qui était le commanditaire.

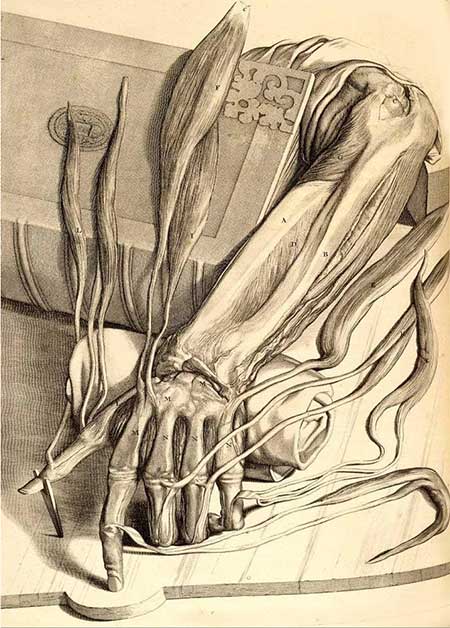

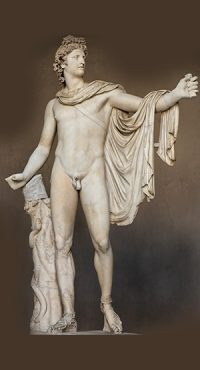

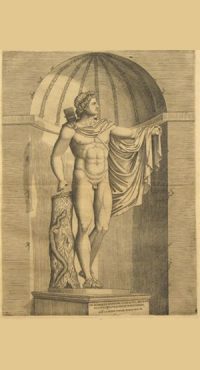

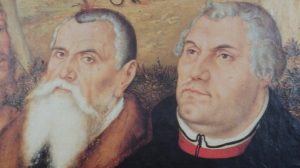

Phidias est le troisième personnage à partir de la gauche du tableau d’Alma-Tadema. Il est sculpteur, élève du sculpteur Agéladas d’Argos qui fut aussi le maître de Myron (v.485-v.420 av. J-C.) (Le Discobole) et de Polyclète (v.490-v.420 av. J-C.) (Le Doryphore). [11] On comprend que Phidias puisse avoir une barbe grisonnante puisqu’il a alors environ 58 ans et sa morphologie exprime une impression de force musculaire inhérente à son activité de sculpteur en sachant qu’à cette époque certains n’étaient pas sans mépriser « ces artisans qui maniaient la gouge et l’ébauchoir ». [2] Ceci n’était pas le cas de Périclès qui l’avait choisi pour exécuter les statues pour le Parthénon et en ayant seul l’intendance de tous les travaux [12] en sachant qu’il était alors déjà reconnu comme le meilleur sculpteur d’Athènes.

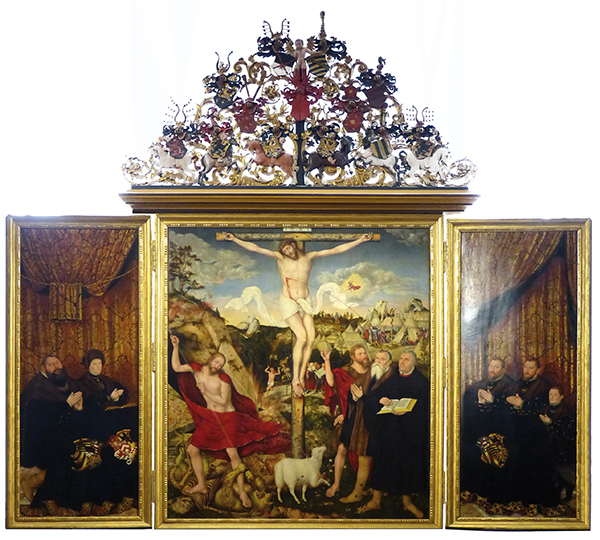

La statue d’Athéna Parthénos (la Vierge) était impressionnante, en bois revêtu de plaques de bronze recouvertes de plus d’une tonne de feuilles d’or et d’ivoire et dont le coût équivalait à 300 navires. [13] Elle tenait dans sa main droite une statue de Niké ailée de 1,85 m ! symbolisant la Victoire et soutenait de sa main gauche un bouclier de 4 mètres de diamètre avec des scènes de combat mythologique. En -438, Phidias est victime d’une manœuvre destinée à discréditer, à travers lui, son protecteur Périclès ; d’abord accusé d’avoir détourné l’or destiné à la statue d’Athéna avant d’être disculpé, il est ensuite accusé d’impiété et devra s’exiler à Olympie où Il réalisera la statue colossale de Zeus chryséléphantin considérée comme l’une des Sept Merveilles du Monde.

Dans le cas présent, l’attention de Phidias semble attirée par les deux jeunes femmes à la droite de Périclès dont l’une est vêtue d’une tunique (péplos) plissée à l’instar des caryatides de l’Érechthéion (construit après la mort de Périclès) ou des trois Parques (British Museum). Ceci suggère « le moelleux agencement du drapé » [14] retenu aux épaules par des fibules avec une ceinture qui l’empêche de trop s’ouvrir, tout en laissant « les bras nus dont la blancheur a été tant vantée par les premiers poètes ». [3]

Cette jeune femme a l’air réservé est conforme aux femmes de bonne famille qui, à cette époque, étaient confinées chez elles et dont le sort n’était guère enviable. [15] Peut-être s’agit-il de Cléone, la sœur d’Alcibiade dont on a dit qu’elle ressemblait étrangement à son frère mais il ne peut s’agir de l’épouse de Périclès car celui-ci avait divorcé en -445, c’est-à-dire treize ans avant cette visite présumée du Parthénon. C’est d’ailleurs ensuite qu’il vécut maritalement avec Aspasie, dont il avait fait connaissance en -450, au grand dam de l’aristocratie en un temps où « le mariage et l’amour étaient strictement dissociés ». [2]

Références

[1] Barrow R.J. Lawrence Alma-Tadema. Phaidon 2015

[2] Delcourt M. Périclès. nrf Gallimard 1949

[3] Picard Ch. La vie privée dans la Grèce classique. Ed. Rieder Paris 1930

[4] Amouretti M-C, Ruze F. Le monde grec antique. Hachette Supérieur 1995

[5] Debayle C. Grèce Guide Arthaud 1990

[6] Lindon D. Socrate et les Athéniens. Castor Doc Flammarion 1997

[7] De Romilly J. Alcibiade. Le Livre de Poche Ed. de Fallois 1995

[8] Onfray M. Le crocodile d’Aristote. Albin Michel 2019

[9] Desmurger M. Récits tirés de l’Histoire Grecque. Fernand Nathan 1960

[10] Mossé et al. La Grèce ancienne. Histoire Points 2008

[11] Art Grec. Gründ 2002

[12] Plutarque. Les Vies de Hommes illustres. Traduction par Ricard. Garnier Frères Paris 1862

[13] La Grèce classique Histoire & Civilisations National Geographic 2014

[14] Pischel G. Histoire mondiale de l’Art. Solar 1988

[15] Damet A. Les prostituées d’Athènes Histoire & Civilisations N°33 :18-51 novembre 2017

[16] Châtelet F. Périclès Le club français du livre Paris 1960

[17] Damet A. Périclès. Le démocrate impérialiste. Histoire & Civilisations N°15 :82-89 mars 2016

[18] Glotz G. La cité grecque. Albin Michel 1968

[19] Debidour M. Les Grecs et la guerre Ve-IVe siècle. Editions du Rocher 2002

[20] Mariel C, Alexandre M. La peste d’Athènes. Guerre et poux. La Presse Médicale N°4 :169-171-15 février 1997

[11] Damet A. La Guerre du Péloponnèse Histoire & Civilisations N°30 :18-29 juillet-août 2017.

Remerciements à mes parents Geneviève Garnier-Valton (1915-2006) et le Dr Fernand Garnier (1912-2001) pour m’avoir offert à Noël 1963, à l’âge de 11 ans, le livre de M. Desmurger. Récits tirés de l’Histoire Grecque. Fernand Nathan 1960.